Le Marais

Le Marais | |

Le Marais et le quartier Saint-Paul au Moyen Age

A l’origine le Marais forme, comme son nom semble l’indiquer (1), un vaste espace marécageux compris entre la voie romaine (rue Saint-Martin) à l’ouest, la Seine au sud et l’ancien bras du fleuve qui formait une vaste courbe suivant approximativement le bassin de l’Arsenal, le boulevard Richard-Lenoir, la place de la République puis les rues du Château d’Eau, des Petites Ecuries, Richer, de Provence, La Boétie, pour rejoindre le cours moderne du fleuve place de l’Alma. Cet espace était traversé d’ouest en est par la voie romaine (la rue Saint-Antoine) et comportait quelques buttes insubmersibles sur lesquelles se sont implantées les églises mérovingiennes Saint-Gervais et Saint-Paul.

Ce secteur de la rive droite se développe autour de la place de Grève, de son port et de son marché, au Xe et XIe siècle et une première enceinte construite vers l’an mil enserre un espace d’une vingtaine d’hectares (cf. Paris en l’an mil et en 1150).

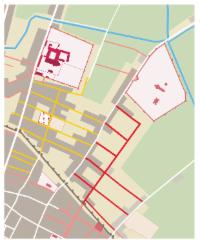

| Au XIIIe siècle également de nombreuses communautés religieuses s’installent dans le Marais : Sainte-Catherine-du-Val-des-Ecoliers (1229, suite à un vœu de Philippe Auguste à la bataille de Bouvines), Béguines de l’Ave-Maria (vers 1230), les Blancs-Manteaux (1258, couvent reconstruit fin XVIIe), Bonnes Femmes de Sainte-Avoye (1283, pour les veuves pauvres), Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, les Billettes (seul cloître du Moyen-Age subsistant), le Petit-Saint-Antoine (milieu du XIVe). Le couvent des Célestins formait le plus vaste domaine monastique du quartier avec Saint-Martin-des-Champs et l’Enclos du Temple. Installés en 1352 en remplacement de Carmes partis place Maubert, ils sont richement dotés par Charles V. Les bâtiments furent reconstruits sous François Ier, le cloître était considéré comme le plus beau de Paris. La caserne des Célestins occupe leur emplacement. Cf le plan des Célestins au XVIIIe s. < le Marais fin XVe siècle |

Le quartier prend sa délimitation définitive avec la construction de l’enceinte de Charles V (1367-1383).

L'Hôtel Saint-Pol, l'hôtel des Tournelles

Au XIVe s. la partie est du quartier Saint-Paul, entre la rue Saint-Paul et les Célestins, accueille des hôtels aristocratiques (Hôtel d’Etampes, hôtel des archevêques de Sens). A partir de 1360 le dauphin Charles, Charles V en 1364, acquiert tous les terrains entre les rues Saint-Paul, Saint-Antoine, du petit Musc et la Seine. Il y fait construire une résidence royale, l’hôtel Saint-Pol, d’un genre nouveau, non plus un château fortifié mais une résidence d’agrément, proche toutefois de la Bastille. Il complète les bâtiments des hôtels anciens par des salles d’audience et de réception, les relie par des galeries et de beaux jardins agrémentés d’une ménagerie (dont la rue des Lions conserve le souvenir) et de volières.

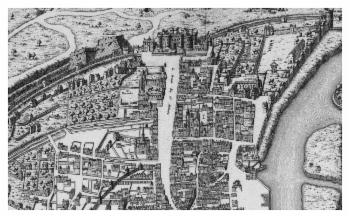

La proximité de l’hôtel Saint-Pol entraîne la construction d’hôtels aristocratiques dans le quartier : hôtels d’Orléans, des Tournelles, de Clisson, Barbette… Le plus considérable est l’hôtel des Tournelles dont la construction est engagée par Pierre d’Orgemont, chancelier de France, en 1388. Propriété au début du XVe des ducs d’Orléans, il fut habité pendant l’occupation anglaise par le duc de Bedford qui l’agrandit et l’embellit. C’était un hôtel similaire à l’hôtel Saint-Pol, constitué de bâtiments divers entourés de jardins. Le quartier Saint-Paul au milieu du XVIe siècle. Plan de Saint-Victor |

Voir le Marais aux XVIe et XVIIe siècles

(1) Le terme marais désignait au Moyen Age les terrains consacrés à la culture des légumes – d’où les termes maraîcher, maraîchage. Couture ou culture désignait les terres labourées.

Liens

Sources

Danielle Chadych, Le Marais, évolution d'un paysage urbain, Parigramme, Paris, 2010.

Jean-Pierre Babelon (direction), Le Marais, mythe et réalité, CHMHS et Picard, Paris, 1987.